【新たな依頼】

前回、予期せぬ問題が発生したりと時間が掛かりましたが、「陳列棚」が

完成しました。画像での報告ですが、依頼主の方は予想以上の出来栄え

だったらしく、喜んでいました。引き渡しは次回の自治会イベントの時。

私にとっての大型案件が完成しました。

もう1件、依頼があります。それは「ステッパー」です。

以前、自治会からの依頼で試作品と販売用を各1台作製しましたが、

試作品と販売用で一部仕様が違います。

自治会のスタッフの方からの依頼で、一部仕様変更をして新規で作製

することになりました。

見た目は同じ仕様ですが、軸の大きさを変更依頼があったので

ご希望の大きさで作ることにします。

【材料】

前回もいつもの大工さんからボス宅の倉庫に運ばれた、「お宝」の中

から、「2×10材」と言う少し幅の広い38㎜×235㎜が450㎜の

長さでカットされていた物を3枚頂いて作ります。

これが主役です。一部2×4材の端材で軸を作りますが、

大半は2×10材です。

【作業開始】

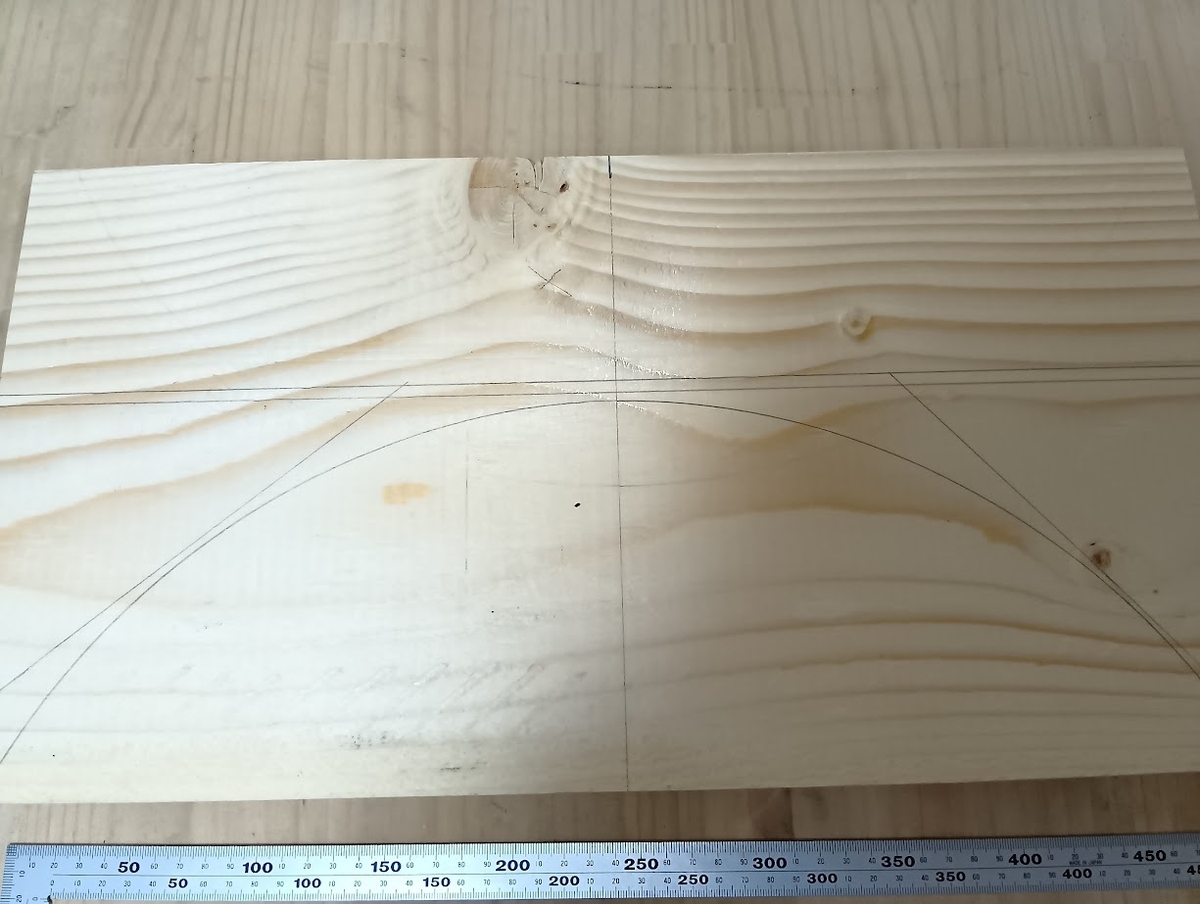

長方形の板に弧を描きます。直径400㎜、高さ120㎜の弧です。

頭の悪い私は治具を作って逃げます。

半径200㎜の1/4円を描いた板を2枚貼り付けて直径400㎜の

半円を作ります。更に高さ120㎜の位置に端材を取り付けて

ストッパーにします。これで私が必要とする弧が描けます。

私にとっては、このやり方が1番簡単で正確なので、即採用。

【ザックリカット】

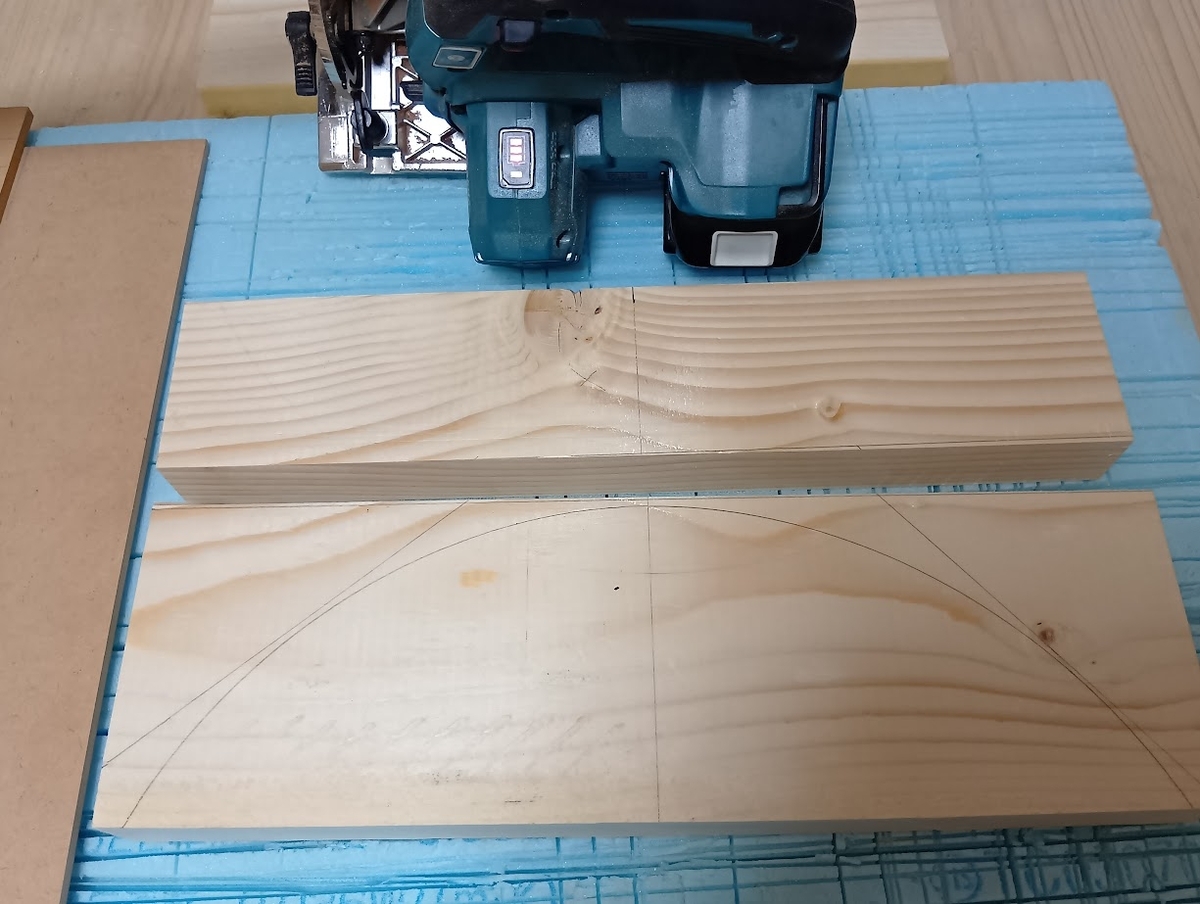

いきなり曲線通りにカットは私には出来ません。

最初は、直線的にザックリカットしていきます。これを3枚。

もっといい方法があるかも知れませんが、私の技術、知識、装備では

これがベストと判断しています。

直線でカットするので、前回よりも攻めた位置でカットしていきます。

スライド丸鋸で直線カットの割にはいい感じです。

これを3枚行います。

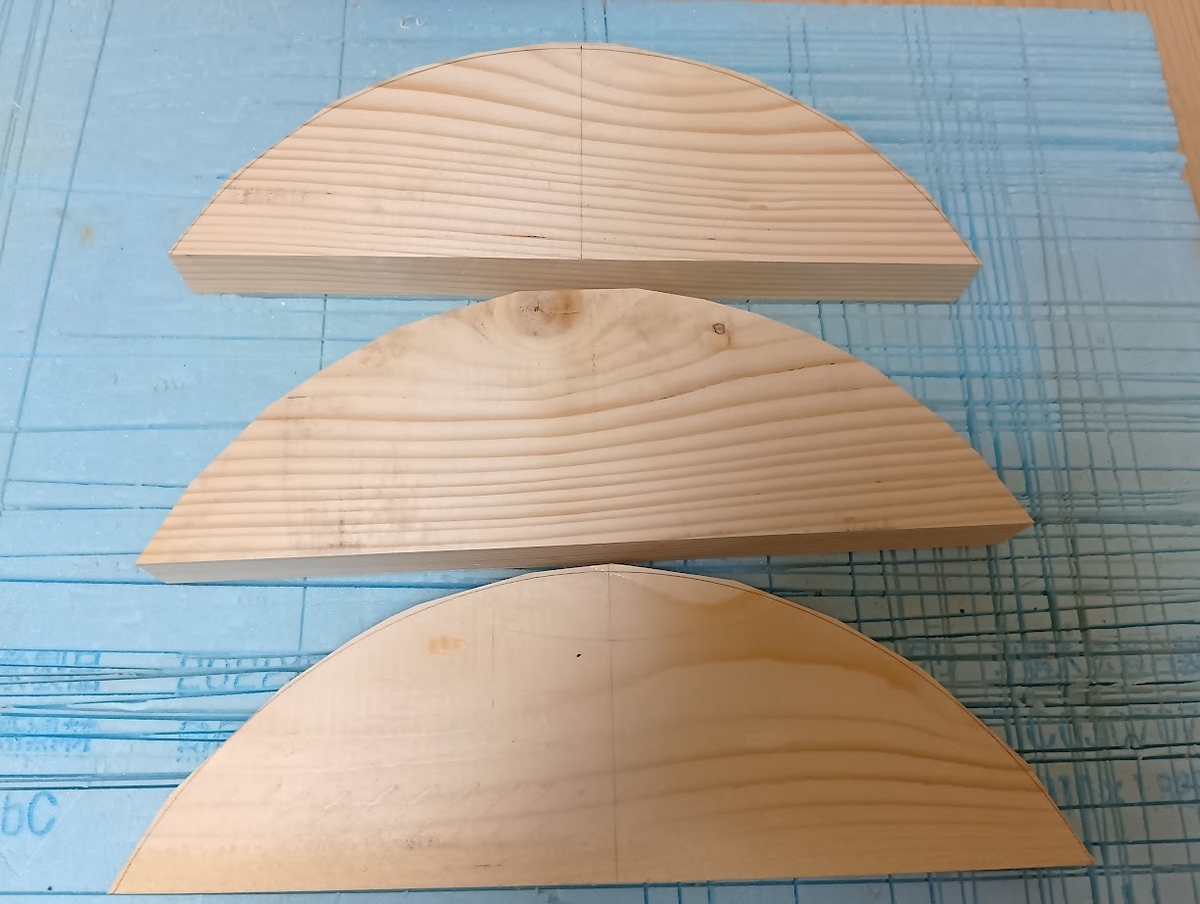

私の中では、「上出来」です。まだゴツゴツしているので

次は研磨してもう少し均していきます。

【研磨】

ある程度切り落としたので、ここからはきな粉(粉塵)との戦いです。

防塵マスクを装着し、新品の#60布ヤスリをサンダーに装着し、

スイッチオン!勢いよく動き出すサンダー、そして強烈な粉塵。

この段階では完成よりも少し手前の状態まで研磨します。

別途少し加工が必要になるので、3枚ピッタリにしてしまうと

後で絶対にズレるので、少し控えめにしておきます。

しかし、ちょっと待った!私にはもっと強力な武器があった。

使えるものは何でも使う。そしてミスを防ぎ、時間の短縮(楽をする)

これから3枚を均していきます。

流石ベルトサンダーです。研磨力がある分、粉塵も強烈です。

ここで墨線通りに研磨しても、3枚合体させると必ずズレるので、

これくらいで今は大丈夫。

こちらは豪雪地帯です。

ステッパーの作製もありますが、各種メンテナンスが必要です。

スライド丸鋸、ベルトサンダー、サイクロン集塵機の粉塵を掃除してから

再スタートにします。

【千代の富士登場】

「私、本日は体力の限界を感じたので作業終了します」と心の中で

囁く声が聞こえてきました。粉塵も大量に発生していてかなり疲れています。

こんな時の私は誰よりも素直ですので、次回に持ち越します。

【納期は20日】

依頼主からの納期希望日も無いので、急いではいませんが私の

「やる気スイッチ」がいち壊れるか分からないので、今のうちに

進めます。まだまだゴールまでの工程は多々あります。

- 軸の作製

- 本体側の穴加工

- 土台作製

- 可動域の確認

- 塗装

- ストッパー取り付け

- その他諸々

思い付くだけでも沢山あります。作業の途中で予期せぬハプニングや

忘れていた追加作業などがあると更にゴールは遠くなる。

今回も前回の「陳列棚」同様、長期戦になりそうです。

良かったら押してください。

ということで、本日はここまでです。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

読者の皆様のコメントをお待ちしております。

それでは、また次回。